フルーツカップ販売に使えるクリア容器とは?選び方とおすすめ紹介

goopake

食品パッケージカフェ

寿司の魅力は、味や新鮮さだけではありません。見た目の美しさや提供スタイルも、その印象を大きく左右します。

そこで欠かせないのが「寿司容器」の存在。テイクアウトやデリバリー、イベント、おもてなしなど、用途に応じて最適な容器を選ぶことは、おいしさと同じくらい大切なポイントです。

この記事では、初心者にもわかりやすく寿司容器の種類や選び方、シーン別のおすすめ活用法などを解説。

容器ひとつで寿司の魅力がぐっと引き立つ、その理由をぜひ知ってください。

寿司は、その美しさや彩りそして繊細さが魅力の料理です。

しかし、見た目の美しさを際立たせるためには「容器」の存在が欠かせません。

特にテイクアウトや出前、イベントなどのシーンでは、寿司容器の質がそのまま“寿司の印象”に直結するといっても過言ではありません。

では「寿司容器」とは何か?その定義をシンプルに言えば、「寿司を盛り付け・持ち運び・保存するための専用容器」です。

用途に応じてデザインや素材もさまざまで、例えば店舗で使用される高級感のある木製の容器から、家庭やイベントで使われるプラスチック製の使い捨てタイプまで実に多彩です。

主な利用シーンを挙げてみましょう。

こうした場面では、ただ寿司を入れられればいいというわけではなく、「崩れにくい」「漏れにくい」「見栄えがいい」といった条件を満たす必要があります。

また、容器の素材にも注目です。主に以下のような種類があります。

| 素材 | 特徴 |

|---|---|

| プラスチック | 軽くて丈夫で低コスト。業務用によく使われる |

| 紙・紙パルプ | 環境配慮型で人気上昇中。使い捨て用途に最適 |

| 木製・竹製 | 高級感があり、料亭等でよく見られる。再利用可 |

| 発泡スチロール | 保温性・軽量性に優れる。大量配布用や屋台向き |

用途やシーンに応じて、最適な素材を選ぶことが寿司の印象を大きく左右します。単なる“入れ物”ではなく、「寿司の一部」として容器をとらえる視点が大切なんですね。

寿司容器と一口に言っても、その形や機能は驚くほど多様です。

使うシーンによって選ぶべきタイプが変わるため、特徴ごとの違いをしっかり理解しておくことが大切です。

ここでは、代表的な寿司容器の種類とそれぞれのメリット・デメリットについて比較していきます。

まず、大きく分類されるのが「使い捨て容器」と「再利用可能容器」の違いです。

主にプラスチックや紙製で、コストが低く、衛生的にも安心。テイクアウトや屋台、イベントなど、一度きりの使用に適しています。ただし、環境への負担を考えると、最近ではエコ素材への切り替えも進んでいます。

木製や硬質プラスチック製など。高級感があり、料亭やこだわりの寿司店ではこちらが主流。洗って再使用できるためコストパフォーマンスは高いものの、手間がかかるため用途は限定的です。

寿司の量や提供方法によって、容器のサイズや形も工夫されています。

意外と見落とされがちなのが「フタの機能性」です。

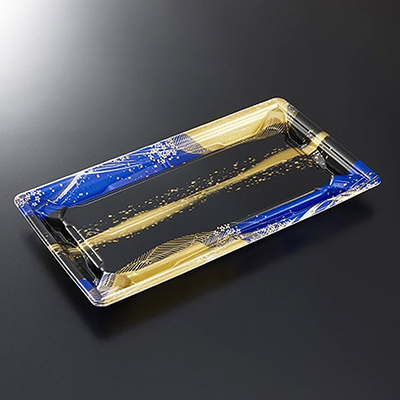

黒や金、赤など高級感を演出する色使いの容器は、特別感を出したいときにオススメ。

一方で、ナチュラルな白や木目調は、落ち着いた和の雰囲気を醸し出します。

寿司容器の選び方は、「どんな場面で使うか」によって大きく変わってきます。

ここでは、シチュエーションごとに最適な寿司容器を紹介しながら、その選び方のポイントも解説していきます。

お店で寿司を購入して持ち帰るテイクアウトシーンでは、「持ちやすさ」と「汁漏れ防止」が重要です。 軽量でかさばらず、しっかりフタが閉まるプラスチック製の容器が定番。 最近では環境配慮型の紙素材も人気です。 おすすめポイント

デリバリーでは配達中の衝撃に耐える強度と安定性が必要です。

底がしっかりしていて、スタック(重ねて梱包)可能な設計だと業務効率も向上。

また、届いたときの見た目が美しいかどうかも、顧客満足に直結します。

おすすめポイント

お祭りや地域イベント、またパーティーなどで寿司を振る舞う場合、印象に残る演出が大切になります。

舟盛り型や大皿タイプの容器は、ボリューム感があり盛り付けに映えるため大活躍。

使い捨てでも高級感のあるデザインを選ぶと◎です。

おすすめポイント

ちょっとしたホームパーティーや親族の集まりでは、雰囲気づくりと手軽さのバランスが求められます。木製風や和モダンなデザインの容器なら、寿司を並べるだけで食卓が一気に華やぎます。繰り返し使えるタイプを常備しておくのもおすすめです。

おすすめポイント

寿司容器を選ぶ際、「なんとなく見た目で」「とりあえず使いやすそうだから」といった感覚だけで選んでしまうと、実際の用途に合わなかったり、印象がチープになってしまったりすることも。

ここでは、寿司容器選びで失敗しないための具体的なチェックポイントを紹介していきます。

寿司は見た目の美しさも魅力のひとつ。そのため、容器のデザインや色味が寿司の雰囲気と合っているかは非常に大切です。

デザイン選びは、提供する「体験」の一部。味と同じくらい、見た目もおろそかにできません。

機能性は、寿司容器の使い勝手を左右する重要な要素です。

密閉性が高いと汁漏れ防止になるだけでなく、衛生面でも安心です。

業務用として大量に使う場合、コストは避けて通れないポイントです。一方で、安さを追求しすぎると質感がチープになり、寿司そのものの価値を下げかねません。

など、長期的なコストパフォーマンスで考えるのがおすすめです。

近年は使い捨てプラスチックの削減が叫ばれる中、環境に配慮した容器の選択も重視されつつあります。とくに企業や店舗での使用を考えるなら、こうした姿勢は消費者からの評価にもつながります。

実際に寿司容器を選ぼうとすると、種類が多すぎて迷ってしまう方も多いはず。そこでこのパートでは、実用性やデザイン性で特に評価の高いおすすめ寿司容器を紹介していきます。

おすすめ商品

鮮鋭12-2 織り帯B 身[入数:600]

スーパーや持ち帰り寿司店でもよく使われている定番タイプ。

しっかりとした作りで密閉性も高く、スタッキングしやすいため業務用にも向いています。

おすすめ商品

エコウッド容器 FA-410B 1合 [入数:600]

近年は、和モダンな雰囲気や環境配慮型の容器も人気上昇中。

イベントやケータリングで使えば、見た目のおもてなし感が一気にアップします。

寿司は、日本の食文化を象徴する料理です。そしてその魅力を最大限に引き立てるのが、「寿司容器」という存在です。単なる入れ物とあなどることなかれ。どんな容器を使うかによって、寿司の印象は大きく変わります。 テイクアウトや宅配であれば、安全性と密閉性が不可欠。イベントやパーティーでは華やかさとボリューム感が演出のカギになります。また、エコ素材を選ぶことで環境への配慮も伝えることができ、企業や店舗の印象アップにもつながるでしょう。 選び方のポイントをしっかり押さえ、自分の用途に合った容器を見つけることで、寿司の“見せ方”も“楽しみ方”もワンランクアップします。 そして何より、美しい容器に包まれた寿司は、それだけで「誰かに食べてもらいたい」と思える特別な存在になります。 おいしい寿司に、ふさわしい容器を。あなたらしいスタイルで、寿司の時間をもっと豊かに彩ってください。