仕出し弁当とは?利用シーンや使い方、種類を解説

goopake

食品パッケージカフェ

家庭で作る「おにぎり」と、販売される「業務用のおにぎり」では、まったく異なる要素が求められます。

おいしさはもちろん、衛生的に管理されていること、長時間でも見た目を保てること、作業効率が高いことなど、商品として成立させるためには包材の役割が非常に重要です。

特に大量生産や販売を行う現場では、包材ひとつの選び方が作業工程に直結します。

「包装に時間がかかる」

「すぐに湿気て味が落ちる」

「運搬中に型崩れする」

そんな問題を防ぐには、現場のニーズに合わせた包材選びが欠かせません。

また、消費者の目線でも包材は大きな意味を持ちます。

例えば、透明なフィルム包装で中身が見えると安心感が増しますし、竹皮のような天然素材を使えば、ナチュラル・高級感を演出できます。

つまり、業務用包材は「食品を守る」だけではなく、価値を伝えるツールでもあるのです。

おにぎりを販売・提供するために使われる業務用包材は、その用途や提供スタイルに応じて多彩なタイプが展開されています。ここでは、代表的な包材の種類を取り上げ、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

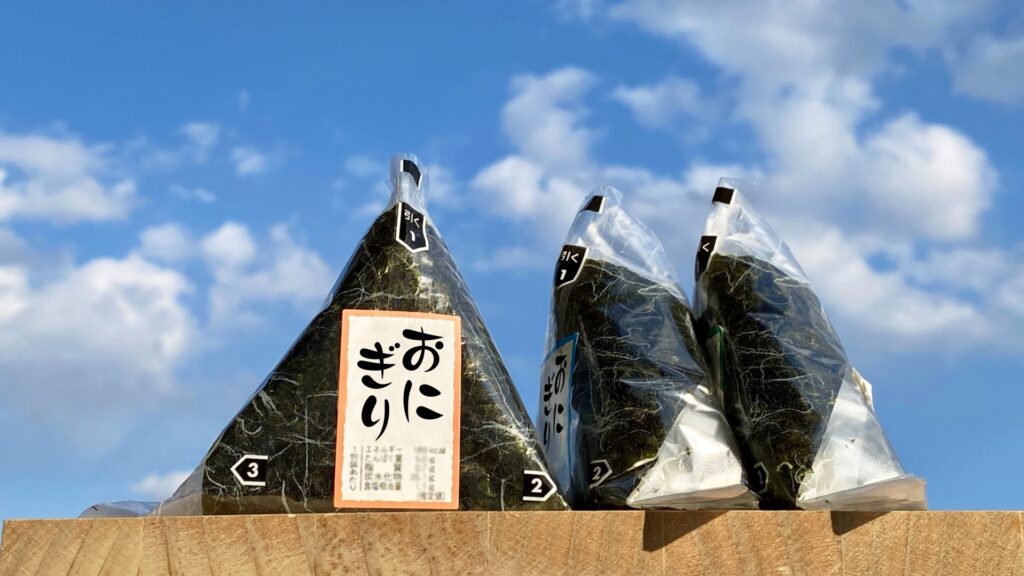

いわゆる「コンビニ型」おにぎりに使用されるのがこのタイプ。ご飯と海苔を分けて包む構造で、食べる直前に海苔を巻ける仕組みになっています。

ご飯や海苔をそのまま包んだ状態で、ワンタッチで開閉できる容器型の包装資材。商品陳列の際に安定感があり、立てたり積んだりしやすいのが特徴です。

天然の竹皮を使ったラッピング材で、見た目にインパクトがあり、高級感・郷土色を演出できるパッケージです。昔ながらの弁当文化を活かしたスタイルで、特別なシーンに重宝されます。

もっとも簡易的かつコスト重視の包材。透明なフィルムでおにぎりをくるむ、いわば家庭用ラップに近い形式で、業務用にも適用される場合があります。

保存性を高めるために使用される特殊な包装方法。脱気や密封によって酸化を防ぎ、冷凍・冷蔵保存を前提とした供給に適しています。

包材は見た目や素材だけでなく、販売・流通の工程全体と密接に関わる存在です。だからこそ、選ぶ段階で「どこで」「誰に」「どう届けるか」を意識することが重要です。

業務用のおにぎり包材は、使用されるシーンや提供スタイルによって、最適な選択肢が変わります。ここでは、代表的な使用シーンごとに「どんな包材が適しているのか」をご紹介します。

使用シーン:店頭での単品販売、長時間の陳列、毎日の大量出荷

最適な包材:フィルム包装(セパレートタイプ)

・消費者が慣れ親しんでいる“コンビニ仕様”

・海苔とご飯が分離されていて、食べる直前に巻ける

・品質保持と見た目の安定性に優れている

補足:見栄えと衛生性が重視されるシーンでは、ブランドの印象にも直結するパッケージです。

使用シーン:朝〜昼にかけての一括製造、配送、保管

最適な包材:シュリンク包装・真空パック・フードパック

・時間経過を考慮した保存性重視

・包装機との相性が良く、作業効率が高い

・大量に重ねても潰れにくく、配送中も安心

補足:物流や冷蔵管理を前提とするため、密封性や耐久性が重要です。

使用シーン:その場での販売、短時間での提供、限定メニュー

最適な包材:個包装フードパック・OPPフィルム

・視認性があり、商品が見やすく購買意欲を刺激

・衛生的かつコンパクトに持ち帰りやすい

・開封しやすく、すぐに食べられるのも魅力

補足:価格帯やブランドコンセプトに合わせて、簡易包装かしっかり包装かを選べます。

使用シーン:プレミアム感のある商品、高単価商品、贈答用

最適な包材:竹皮包装・クラフト紙包材

・天然素材で見た目にインパクトがあり、記憶に残る

・手作り感、温かみ、郷土色が強調できる

・高価格帯でも満足感を演出しやすい

補足:ローカルフードや地域産品との相性が良く、観光地での付加価値アップに貢献。

このように、「どこで」「誰に」「どう届けるか」によって最適な包材は変わります。

シーンに合った包装を選ぶことで、消費者の満足度だけでなく、業務効率や食品衛生の管理もしっかり担保できます。

どんな包材にも「便利な点」と「気をつけたい点」が存在します。業務用であればあるほど、その選定は「現場の負担」にも「商品の印象」にも直結する大切な選択です。ここでは代表的な包材ごとに、メリット・デメリットを比較してみましょう。

・海苔が湿気ないため、食べる直前にパリパリ感を味わえる

・コンビニなどでの販売に最も適した見た目と構造

・軽量・省スペース・大量運搬に強い

・専用のフィルムを使いこなすのに技術・経験が必要

・包装工程に若干の手間がかかる

・巻き方を誤ると海苔がズレたりうまく巻けない場合も

・ワンタッチで蓋が閉まり、作業効率が良い

・重ねられるので陳列や運搬に便利

・商品の形状が崩れにくく、見た目も安定

・容器がかさばりやすく、保管スペースが必要

・プラスチックごみとして環境負荷が懸念される場合も

・単価がフィルムよりやや高め

・高級感・郷土感・自然志向などを強く打ち出せる

・抗菌性があり、食品の鮮度を保ちやすい

・見た目の差別化がしやすく、ブランド価値を高められる

・個体差があり、形や質感にムラが出やすい

・湿らせるなど、使用前のひと手間が必要

・コストが高めで、単価が限られる用途に向く

・安価でコストパフォーマンスが高い

・ラベル・シールの貼り付けや識別がしやすい

・導入のハードルが低く、小規模業者でも使いやすい

・見た目の印象がやや簡素で、販促には不向き

・密封性がないため、保存性や衛生性は他の包材に劣る

・海苔がご飯の水分を吸ってすぐにしんなりしてしまう

・酸化・雑菌の侵入を防ぎ、長期保存に対応できる

・衛生的で安心感がある

・冷凍対応や配送用にも強い

・専用機材の導入が必要で、初期投資がかかる

・ご飯の食感がやや変化することがある

・一般的なおにぎりの「手作り感」が失われがち

選び方を誤ると、見た目や食感、効率すら損なってしまうリスクがあります。逆に、使用目的に合った包材を選べば、売上・作業効率・顧客満足すべてが向上します。

おにぎりを大量に扱う現場では、包材の選び方ひとつで作業効率・食品の品質・コストバランス・ブランド価値が大きく左右されます。「何を基準に選べばいいのか?」と悩んでいる方に向けて、失敗しないための5つのチェックポイントを紹介します。

おにぎりがどの状態で提供・保存されるかによって、包材の適性が変わります。

・常温販売 → 通気性や簡易性重視(例:フィルム包装)

・冷蔵販売 → 密封性があり乾燥しにくいもの(例:フードパック、真空パック)

・冷凍対応 → 耐冷性・加熱対応の素材(例:シュリンク、レンジOKフィルム)

「冷蔵するのに海苔がべちゃべちゃ…」「冷凍したら容器が割れた」なんてことにならないよう、対応温度は要チェックです。

最近はレンジで温めて食べるおにぎりも増えています。包材によっては、加熱できない素材もあるため注意が必要です。

・レンジ可:PP(ポリプロピレン)・シリコン・一部の特殊フィルム

・レンジ不可:PS(ポリスチレン)・天然素材(竹皮など)

特にオフィスランチや冷凍弁当市場を意識するなら、加熱対応は重要な差別化ポイントになります。

大量製造・自動化を導入している現場では、包材が既存の機械に対応しているかが非常に重要です。

・手作業で包むか、機械で包むか

・シュリンク対応機、真空包装機の有無

・包装スピードや人員配置とのバランス

「安い包材を選んだら、機械に合わず作業が遅れた」では本末転倒です。導入時は現場でのテスト使用もおすすめです。

脱プラスチックの動きやSDGs対応も、現代では無視できない要素です。企業や店舗の姿勢が問われる時代だからこそ、環境にやさしい包材を選ぶ意義があります。

・天然素材(竹皮、クラフト紙など)

・リサイクル対応フィルム

・燃やしても有害ガスの出ない材質

「環境配慮をしている」という姿勢が、ブランドイメージ向上にもつながります。

包材の単価はもちろん大事ですが、人件費や作業効率まで含めた総コストで考えることが成功のカギです。

・安くても作業に手間がかかる → 結果的に高コストに

・単価が高くても作業がスムーズ → 人件費削減に貢献

短期的な「安さ」よりも、中長期での「効率」と「利益」を見越して選ぶことが重要です。

これら5つのポイントを押さえておけば、現場に合った最適な包材選びができます。製造現場、販売方法、企業方針まで総合的に考えて、失敗のない導入を目指しましょう。

おにぎりの品質を守り、販売現場の効率を高め、消費者の満足度を引き出す―そのすべての鍵を握っているのが「包材」です。

一見するとただの“包装資材”ですが、実際は

・商品の鮮度を保つ

・作業効率を左右する

・ブランドの印象を決める

という、ビジネスの根幹に関わる存在です。

もちろん、単価が安いに越したことはありません。しかし、「安いけれど現場で手間がかかる」「見た目がよくないため売れ残る」などの問題が起きれば、その“コストの差額”はすぐに吹き飛んでしまいます。

逆に、多少コストをかけてでも

・作業がスムーズになる

・商品が長持ちする

・お客様の満足度が高まる

のであれば、それは立派な投資です。

業務用のおにぎり包材は単なる包装ではなく、「価値を届けるための仕組み」です。

どんな現場で、どんな人に、どんな形でおにぎりを提供したいのか。

そのビジョンに合わせて、最適な包材を選ぶことこそが、成功への第一歩だと言えるでしょう。